|

|

||||||

|

||||||

|

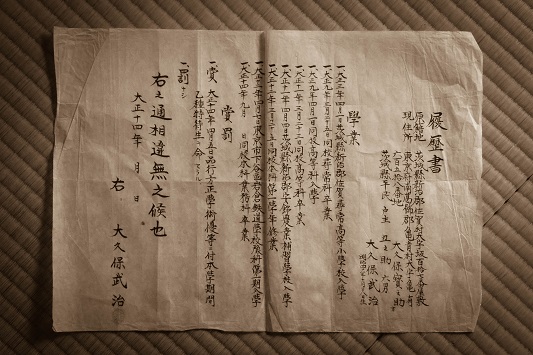

こんにちは長持さん 口ぐせのように「おれが死んだら入れてくれ」と言っていた長持から父母は現れなかった。凝り性の父が特別にあつらえた長持は高さが60センチで幅は46センチ長さが76センチ。材質は桐のようだがそれより木目が細かい。最後に開けたのはいつだろう。母が亡くなったのは平成3年6月28日。その以前からだから30数年になる。 いつか開けてみなければと思っていたが怖いような不安がまとわりついて手がつけられなかった。ところが思わぬことから決心がついた。わたしはタイムカプセルか玉手箱をあけるような気持ちで蓋をとった。微かなカビのような匂いに混じり父が収集した書画が昔のままの姿で収まっていた。 長持は衣服や調度品を入れておくものとされるが、父は趣味の書画骨董を収納していた。最初に目に入ったのは大きな鹿の角の置物。その下に掛け軸などの巻物。父が大切にしていた近世絵画「有名画伯日本画集」と筆書の桐箱も出てきた。蓋の裏には目録として19人の著名な日本画家の名前が記されている。ただ、わたしが記憶している横山大観と東山魁夷の絵だけはなくなっている。思わぬ出費にせまられたのか子どもたちの教育費に消えたのかわからない。 男が外へ出て社会活動するときは、いつも多くの競争相手や敵もおり苦労がたえないことから「男は敷居を跨げば七人の敵あり」という。その戦いで疲れ切った心やからだを癒すために父は古美術品を眺めていたのかもしれない。 丸筒からは筆書きの履歴書と表彰状や感謝状がごろごろと出てきた。そこには必ず名前のわきに父は「平民」で母は「士族」と書かれている。身分制度の残り火を見るようでつくづく時代の変遷を感じる。 こうして一点一点取り出して見ていると時間軸が過去へ過去へと引きずられていく。 記憶を手繰り寄せるのでなく向こう岸からやってくるという感じ。父はどんな気持ちでわたしを迎えてくれたのだろう。 父が精魂こめて作った日本庭園の木々も大きくなりわたしを見守ってくれる初秋のひととき。そういえば今宵は満月だそうだ。くっきりと見ることができれば父との再会もはたし幸せなわたしというものだ。

|

|||||

|

一日のはじまり 蛇口をひねると水は夫婦洗面器に静かに流れおちる。その水は母屋の裏手にある井戸から汲みあげられたものだ。終戦後に東京から石岡に越してから使われきた地下水はこれまで一度も涸れることなく綿々と大久保家の命をつなぎ続けてきた。 水の勢いは当時から変わらない。もちろん水質も子どもころに味わったときのままだ。雑木林のように成長した落葉樹から散る葉っぱの栄養分をたっぷりと吸い、大地の下で安らかに眠る井戸水は清冽な生の息吹を与えてくれる。水は天からのもらいものという昔から言い伝えに大きくうなずく。 この洗面器はわたしが生まれる前から使われている。父が鉄道省経理局勤務時代に信州土地買収の調印式に列席したときに実業家の今井五介氏から頂いたものでステンレス製のようだ。洗面器をよほど気にいったのだろう。弟和司の結婚式の引き出物にもしたぐらいだった。なだらかな曲線は井戸水を優しくすくい心を抱きしめるようなデザイン。優雅で美しく、わたしは大好きだ。 「御手洗處」と毛筆の木札がある洗面所の広さは二十畳ほどあり随所に父の凝り性が発揮されている。当時には珍しかった西洋式に統一。さらに亀の形をしたつくばいまで座っている。その片隅に銅張で施された洗面台は蛇口が二本で二人一緒に使用することもできる広さだ。洗面台の窓は格子戸で朝の光がこぼれる。昔は窓越しから山桜を見ることができたが七十数年も過ぎると庭木も伸び今はかすかにしか見ることができない。それでも北方から爽やかな風を送ってくれる。 花好きの母はよくつくばいに季節の花を活け春夏秋冬を楽しんでいた。その花は庭に咲くアヤメだったりアジサイだったりした。時には野辺に咲く名も知らない花だったりする。そのうしろ姿を見て育ってきたわたしも花は大好き。母は特別にわたしに花のことを指導することはなかった。日常のさりげない仕草を見せることが教えのひとつだったのかも知れない。ただ、悪いことはしっかりと叱りつけた。 朝、洗面台に立ち洗面器たっぷりに水を満たし両手ですくい頬にあて冷気にふれる。そして今日一日のことに思いをはせる。至福の時間に浸りながら過ぎ去った幾歳月に思いに馳せ、わたしのささやかな一日ははじまる。

|

消えたお猪口 父はどこから入手したのかわからないが、江戸時代の絵師、陶工で中国古陶磁に傾倒したという青木木米の九谷焼の徳利が一本残されている。酒好きの父は晩酌を欠かすことはなかった。日本酒、ウイスキー、ビールなどその時の季節や気分によって違っていたようだ。母は父が好むお燗の具合に気を配りながらちゃぶ台に運んでいた。ちょうどいい塩梅と思っても、何かの具合で熱すぎたりぬる過ぎたりすると父から小言が飛んでいた。 書画骨董を収集するのを趣味としていたから徳利一本にもこだわっていたのだろう。この徳利はお猪口と一対になっていた。絵付けも同じでお猪口を逆さにすると徳利の蓋の役割も果たしていた。 そのお猪口は消えた。紛失したのでも家族の誰かが壊したものでもない。消滅させられたのだ。気が短い父が何かの不満が爆発してお猪口を投げつけた。焼き物は粉々に散った。母がそのかけらを拾い集めている姿が目に焼きついている。私が小学生のころだった。自分の意にそわないことがあればちゃぶ台をひっくり返す人だったから、お猪口を投げつけ怒りを発散することはわけもないことだったのだろう。風呂場で不満を爆発させたのは一度きりだったが居間では数えきれない。 母は父から無理難題をいわれても反抗せず歯を食いしばって我慢していた。それは前歯に被せてある金冠が欠けるほどの力で耐え忍んでいた。「腹たちて物をこわしても見たものの元に戻らず品も心も」と口惜しさを詠んでいる。母はどのようにして不満を晴らしていたのだろう―。 父はとくに日本画収集と鑑賞が好きだった。それらの品は特製の大きな桐箱に目録とともに収められている。よく言っていた「俺が死んだら棺桶にしていれてくれ」。それは叶わなかったが、母を亡くしてから一度も開けたことはない。30年間眠ったままになっている。お盆も近いことだし、これも供養と思って開けてみようかー。もしかしたら父が現れて「すみこ元気でやっているかー」と声をかけてくるかも知れない。

|

|

|

五右衛門風呂(長州風呂) 「バァーン!!」 その時、わたしは母と茶の間で雑談をしていた。突然、風呂場の方から激しい何かを叩きつけるような音が聞こえた。一瞬、二人で目を見合わせた。 それはいつものように仕事から帰ってきた父に「お父ちゃん風呂にはいれます」と言い、父が脱衣場に消えて間もなくだった。小判型の風呂蓋を五右衛門風呂に叩きつけて憤懣を爆発させた。二人は緊張した面持ちで時間をやり過ごしていると、父はいつものように風呂上りのさっぱりとした顔で出てきて何も言わなかった。 父は物を大事にする人だった。柱にクギ一本打つのさえ拒んでいた。その父がこだわりで造った総タイル貼りの風呂の淵がはがれ落ちるほどの力で蓋を叩きつけたのはよほどの憤りと口惜しさがあったのだろう。五右衛門風呂さえ驚いたかも知れないが、そのようなことを見せたのはたったの一回きりだった。 ただ、母は気配を感じ取っていたようだった。「味方千人敵千人」というから、男が外で仕事していれば様々な場面が起こるはずだ。女は家庭を護るのが仕事と教えられそれを忠実に守っていた母には推測の域を越えることはできない。それでも母は何かを察していたようだった。 五右衛門風呂が備えつけられたのは65年ほど前で、今の場所より下に建てられていた家屋を移築した時だった。それまではどこの家庭にもある風呂だった。父はどういう理由から鉄製の五右衛門風呂にしたのだろう。それまで使っていた風呂で何の不自由も感じなかったのだから―。今思えば、父の懐古趣味からきたこだわりとしか考えられない。 深さが75センチほどで広さは85センチの小判型。女性なら二人が入れる。風呂桶も蓋も底板も檜材。最初はマキで沸かしていたが石炭にかわり現在は灯油が燃料になっている。水は深井戸から汲んでいる。水替え栓の開閉は外に出なければならないが長年使ってきたこともあり不便を感じない。 五人家族が五右衛門風呂にはいり汗を流してきた。父母は他界し弟たちもそれぞれ家庭を持ち孫に囲まれるようになったが、五右衛門風呂は見ていたはずだ。家族の生の息づかいを湯に浸るそれぞれ違う人肌の温みから、一喜一憂を……。

|

|||||

| バナナの実るころ 裏庭に40本ほどのバナナの木が植えられ背丈が6、7メートルまで成長した。ようやく鳴き始めたミンミンゼミに誘われるようにバナナの葉っぱが夏空の下で揺れる。そして、太い幹にしがみつくようにシマバナナがなっている。大きな葉っぱの陰ではゆりかごに抱かれるようにして実をつけた赤ちゃんバナナも見え隠れする。 合歓の花も楚々とした薄いピンクの花を咲かせている。母は6月28日に亡くなった。今日のように晴れた夏の日に母の五七日(いつなのか)法要を営んだ。「ひとりぼっちになりこれからどうしたらいいのよ」と号泣した。そんな疲れたからだでふと庭を見ると合歓の花が満開だった。「憔悴のわれを癒やすか合歓の花」と思わず詠んだ。そんな今まで迷子になっていた言葉さえからだの隅のほうから浮かんでくる。 自宅の庭で四季折々の草花を楽しめるのはやはり父が丹精こめて造り残してくれた日本庭園のお陰だ。季節ごと咲き散る草花にはさまざまな思い出が走馬灯のように浮かんでは消える。過ぎ去った日々は戻らないが、それこそセピア色となった過去のノートをめくっているように思い出すことができる。 こうして庭の自然を心安らかに楽しめるようになったのは、ここ10年ぐらい。父は70歳になったら何もしないぞと断言していたが、その年齢を迎えてまもなく黄泉の国に旅立った。父が望んでいたことは今の私の気持ちをさすのかとさえ思うようになった。すべてが一本の糸で結ばれ今日に至っていることを痛切に感じる。 そういえば、私が子どものころ、離れ屋に小学校で絵を教えていた若い男の先生が下宿していた。よくバナナの絵を描いて見せてくれた。その先生の影響を受けたせいか私も絵を観たり描いたりするのは好きだ。ただ、先生は寸借癖があり生徒たちの家からお金をねだっては酒代に消えていた。私の父にも申しいれたが「お金は額に汗を流して稼ぐもんだ」と一喝された。子どもだったせいかよく意味がわからなかったが、世間はバナナの絵のようには甘くないぞと父は諭したかったのだろう。今でも父の野太い声だけが耳もとに残っている。

|

|

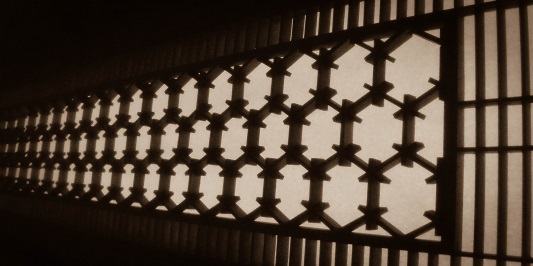

| 明かり障子からの朝 東の方角が明るくなりはじめると庭の片隅に潜むカタツムリのようにゆっくりと空は青さに満たされ、樹木の葉っぱのあいだから光がこぼれてくる。朝一番の光が降りそそぎ家屋敷全体を包み込むのはわずかな時間があればいい。 そして、外廊下のガラス戸をくぐることになるが、そこで一瞬、ためらうように立ち止まる。あたりを見まわし、明かり障子の格子ではね返されるものの柔らかになった光は書院造りの客間(春日の間)に射し込んでくる。ようやくたどり着き安心したかのように掃き清められた畳に静かに広がり部屋は徐々に明るさを増していく。 日本家屋の独特のほの暗さから生まれた光の陰影の美しさは私の心を癒してくれる。それから時間は果てることなくゆっくりと過ぎていく。 障子には断熱や紫外線の軽減、調湿効果があり日本建築文化の象徴的な存在とされるというが、父はあくまでも家屋の意匠にこだわったのだろう。細工職人が注文主の意向を深くくみとり精魂かたむけ緻密に編まれ造られた格子。 時間とともに形を変え文様を一段とはっきりさせシルエットを映し出す光と影。どこまでもゆっくりとした朝のひと時だ。それをぼんやりと眺めながら追憶の日々に思いを巡らす。ああしたこと、こうしたこと、めくりめくる父や母や弟たちと過ごした日々。深淵で清純な朝の光に包まれた澄んだ空気。私はすうーっと肺の奥まで吸いこみそおーっと吐く。生きとして生ける者として今日という日に活力を与える。 凝り性の父は自分のこだわりに徹底していた。格子が組み込まれた障子は客間、居間、お手洗いの引き戸にもさりげなく明り取りとして施されている。家族のだれも反抗することはできなかった。頑固一徹の父のいうことに母は黙って耳を貸していた。でも、それは沈黙の抵抗だったのかもしれない。沈黙は大いなる武器になることもある。そんなことを繰り返しながら大久保家の物語は一条に射す朝の光から今日までつくられてきたのでは―。

|

|

|

家紋が好きな父 それは有無をいわせないものだった。「オレが入るところ」。父は押入れを改装して仏壇にすると宣言すると母の意見などに耳を傾けようともせず工事は始まった。それまで大久保家には仏壇も墓地もなかった。父が還暦を迎えた年だった。「オレが入るところ」といったのはー。先祖を敬い大事にする父は母方の墓守と実家の墓参りを欠かすことはなかった。先祖を敬い感謝することを胆に銘じておくようにと暗に子どもたちに教えていたのかもしれない。「大久保藤」の家紋は大久保家のものである。 押入れの内装にも凝り金箔を貼りつけ仏壇を置いた。扉はふすまを外し総桐で観音開きにして取っ手の中央に大きな家紋をでんといれた。さらに自分で硬く耐久性がある銘木の鉄刀木(たがやさん)に彫刻刀をいれ「慰霊」の扁額を作り開き戸の真上にかざした。凝り性の父はどんなことでも自分が満足するまで遂行していた。扁額を支えている受け金具に母が三角布団を作り添えた。まだ、自分たちの死を意識する年代ではないのに、どんな気持ちで母は針を動かしていたのか想像もできない。仏壇を選ぶにも凝り、土浦にあったデパートの外商の人と金沢まで足を運んだ。なかなか気にいったものが見つからず何度北陸線で通ったのやら―。さらに、父は生前に市内府中の浄土宗照光寺に墓地を用意しており戒名さえいただいていた。 とにかく家紋が好きだった。表手門、裏門の門扉など目立つところには必ずつけていた。わたしたち子どもの祭り用袢纏にも家紋を入れるという念の入れようだった。また、大久保家の家紋がはいった印袢纏を着た庭師、大工、畳など出入職人の姿も思い出す。もちろん、墓石にも大きな家紋は刻まれており、私が月命日に墓参する時はしっかりと対面することになるのだった。

|

|

|

||

|

山吹の咲くころ 母は黄色が好きだった。白い藤棚のそばに咲く明るい黄色の花をたくさんつけた山吹には春のにおいがぷんぷん漂っていた。 武士の系譜に生まれ育ち厳しいしつけを受けたせいか、頑固一徹な父から無理難題を強いられても「ハイ、 ハイ」とこたえ素早く立ち回っていた。女は家庭を守るもの。それはごくあたりまえの行為で父にはむかうことなど考えられなかった。 日ごろの立ち振る舞いには、山から谷を伝わり平野を流れ海にたどり着く一滴の水のようにごく自然なかたちだった。幼きころ私の友だちが遊びにきても玄関先に三つ指ついて正座をしお辞儀をして「いらっしゃい」と出迎えてくれるひとだった。脱ぎっぱなしの靴は帰るときにはきちんそろえられている。母にとってそのようなことが子どもに対する礼儀作法を無言のまま教えていたのかもしれない。 今でも近所に住む幼友だちは「すみちゃんのお母さんはすごかった。武士の血が流れているんだな」という。「生を受けて親に従い、嫁して夫に従い、老いては子に従う」。女三従の幸せをかみしめるようにして生きた母。そんな母は山吹を愛で目を細め眺めていた。 白き藤山吹の黄に紅つつじ とみ句集(つわぶき) より

|

|

|

||

|

|

||

|

|||

|

小箱にこめられたもの 母は小箱を収集するのが好きだった。和紙で作られたどこにでもあるような小箱には絵や文字がほどこされ素朴で味わいがある。ふたをあけると百人一首や折り鶴、糸まきなどとりとめないものばかり。わたしたちと一度もかるたとりを楽しんだことはなかったから百人一首はお嫁にくるまえに実家でやっていたのでは―。 母にとって小箱には桜井家の秘密の思い出がいっぱいつまっていた。小箱をあけて記憶の断片をつむぎひと時を過ごす。星くずを拾うように追憶にひたっていたのでは―。 大久保家に嫁いで急に増えた親戚や義兄弟に戸惑いやはじめて経験する家風の違いに不安の霧につつまれたとき小箱をそっとあける。そして漂ってくるにおいや品々を手にして疲れたこころによりどこを求める。過ぎ去った日々の中で生まれたあたたかい笑顔はうかびはずんだ声が聞こえてくる。 他人にはたわいない小物と見えてもそこから母にとって少女趣味と笑われようが、小箱は大切なものがつまっている宝物だった。

|

|